2025 年 11 月 4 日,香奈兒在新加坡再度呈現 2025/26 度假系列大秀,如同每一場香奈兒時裝秀對於故事的執著與細膩刻畫,這場「重現秀」並不只是一次商業行動,比起時裝秀,這場盛宴更像是一次富有情感內涵的文化交流,而這個決策更是在三年前就確定的,我們可以說義大利科莫湖畔的 Villa d’Este 與新加坡 Raffles Hotel 是一個系列的完整連貫,而這種跨越地域的情感始終是香奈兒最迷人的特質。

新加坡對香奈兒而言不只是亞洲的重要市場,也是香奈兒深入亞洲文化的窗口,就像 12 年前,Karl Lagerfeld 曾經在這裡舉辦Cruise度假系列的發布;如今再次回到這座熱帶城市,更象徵著一個循環的完成與更新的開始。

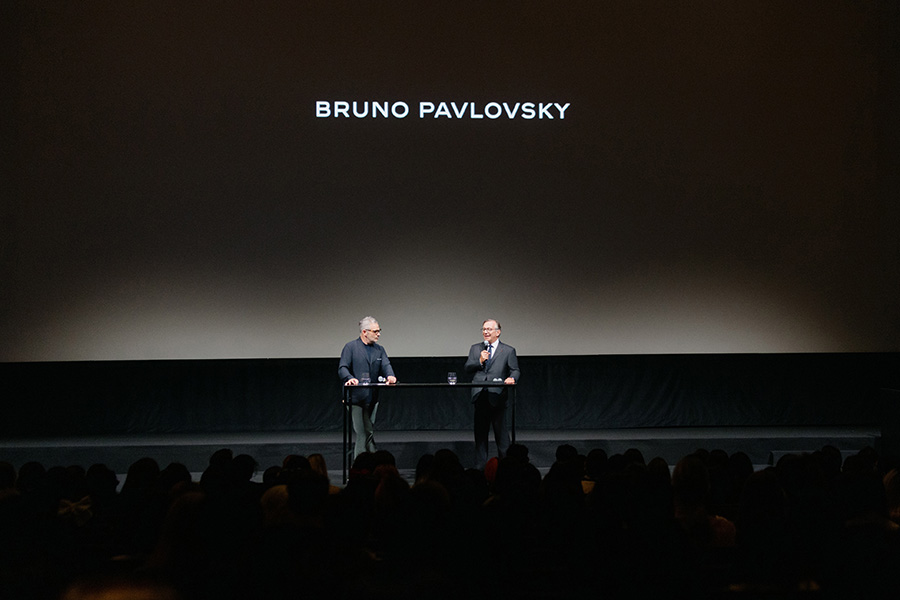

在大秀正式開始前,我們先後在 CHANEL Talk 講座以及大秀舉辦的 Raffles Hotel 會客間與香奈兒服飾名品部暨 CHANEL SAS 總裁 Bruno Pavlovsky 碰面,前者是一個向新加坡未來創意人才開放的公開講座,談論了香奈兒與在地和文化之間的連結。在後者的談話裡,我們更近一步對奢侈品當下的狀況與前景,以及香奈兒如何在變化的時代中維持節奏、透過創意與工藝,持續與不同世代產生共鳴展開談話。尤其在上個月我們剛見證了新任藝術總監 Matthieu Blazy 在香奈兒首秀的關鍵時間點,這場談話顯得別具意義,所有人都好奇,在全球經濟局勢的不穩定與新世代對奢侈品的質疑聲浪下,「香奈兒新時代」將如何被定義。

香奈兒的未來:從巴黎到在地

「香奈兒的創意,總是從巴黎康朋街的工作室出發,然後走向全世界。」Bruno Pavlovsky 這麼說。那是一個從一座城市開始、但永遠與世界同行的節奏,而巴黎只是起點。

他認為,香奈兒的力量不僅在於創造美,更在於懂得傾聽。品牌雖然擁有統一的靈魂,但每一個市場都擁有自己的文化語言。「我不是新加坡人,也不是香港人或泰國人,所以我需要依賴當地團隊的觀察與洞察。」他繼續說道。

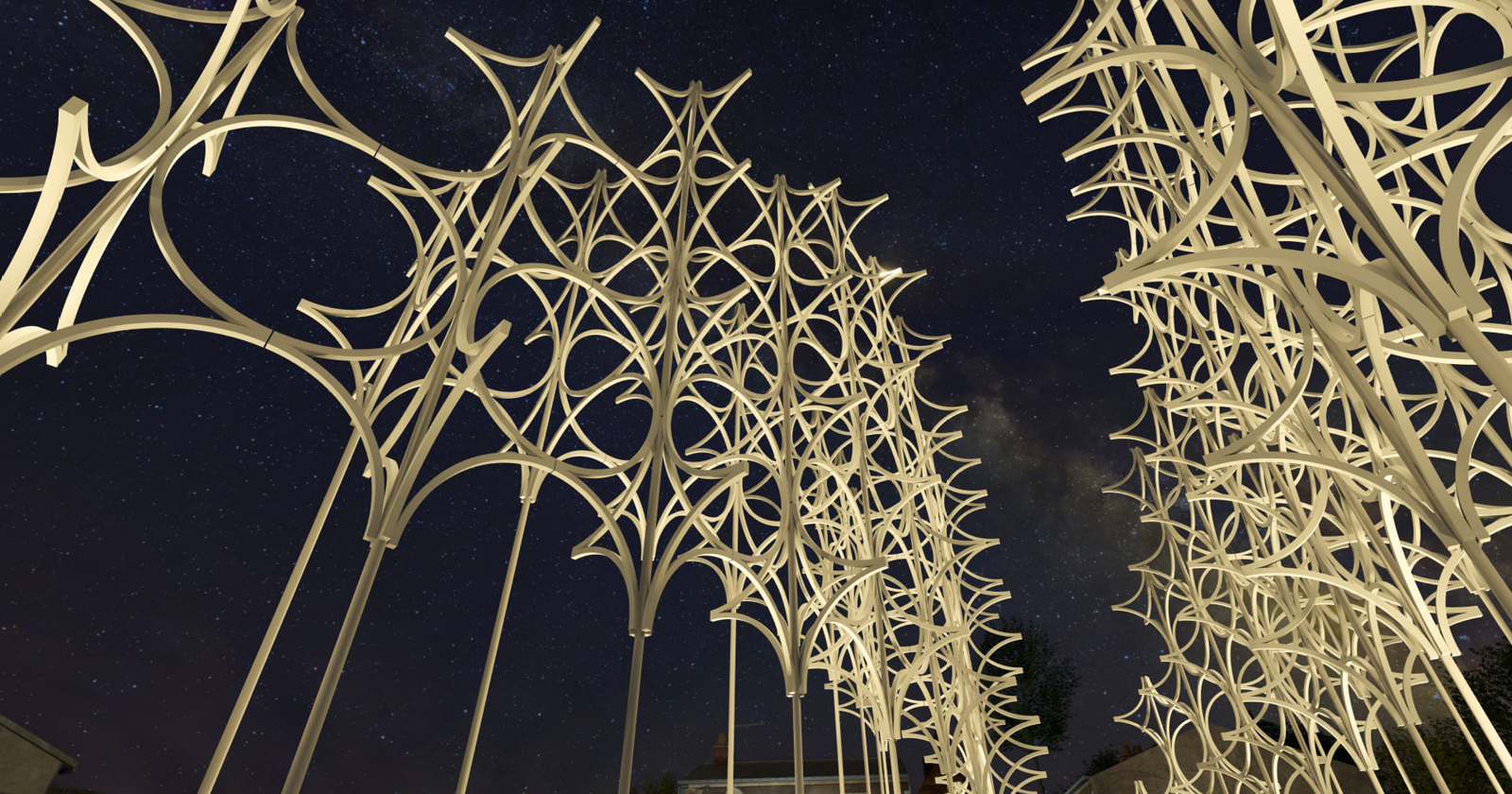

正因如此,香奈兒在不同地區的呈現從來不完全相同。每一座城市的香奈兒店鋪、展演或活動,都是一次在地對話的延伸。以本次新加坡重現大秀為例,從大秀選址的 Raffles Hotel 到香奈兒與新加坡始於1993年的緣分,到2013年首次舉辦Cruise度假系列發表,再到本次秀前的CHANEL Talk與在地創意人才的對話,都加深了這場重現秀的非凡意義。而本月,香奈兒在台灣亦將再度與臺北表演藝術中心共同舉辦Camping Asia。

從巴黎到東京,從首爾到新加坡,香奈兒的「在地性」是一種全球脈絡中的感性語言,讓一個來自巴黎的品牌能在不同文化中找到共鳴,而不失去自身的核心。

香奈兒在新加坡:

創意人眼中的香奈兒

在本次重現大秀伴隨的CHANEL Talk上,420名來自新加坡藝術、時尚與設計學院的學生的共同見證下,除了來自Bruno Pavlovsky 代表的香奈兒的聲音,在同一個舞臺上,我們也聽見了新加坡《Vulture》雜誌總編輯 Clifford Loh、作家 Amanda Lee Koe以及製片同時身兼品牌摯友的章凝(Margaret Zhang)展開一場關於「創意連結與集體精神」的思考。

不同背景的創作者分享他們如何在秩序嚴謹的社會中維持創作的流動與真實。身為創作者的他們認為「真正的奢侈不是金錢,而是人與人之間的理解與互動」。在他們眼中,包含新加坡在內的全球創意領域裡,所有的創意能量都誕生於混沌與街頭,而非制度化的規範。整場對談最打動人心的,在於對「合作」與「真誠」的呼喚——創意不是孤立的個體行為,而是人與人、文化與文化之間的持續對話。當創作者敢於擁抱不完美、以自己的節奏前進,創意就能在東南亞這片充滿好奇與開放的土地上不斷萌芽。

「我們的顧客其實不需要再買一件外套或再一個包包,但他們仍選擇回來,因為他們與我們之間有連結。那是一種持續的、深層的關係。」

——Bruno Pavlovsky

香奈兒是一門販售情感的生意?

「對我來說,品牌最重要的不是控制什麼,而是讓品牌能夠持續存在下去的核心要素。而對我而言,那就是對創意的長期支持。」對 Bruno Pavlovsky 來說,香奈兒的關鍵也並不只是創意與產品本身,更是品牌與顧客之間的「情感節奏」。

「我們每年有六個主要系列(編按:指春夏及秋冬Ready-to-Wear高級時裝系列、Haute Couture高級訂製系列,以及各一次的Métiers d’art工坊系列與Cruise度假系列)。這是一種節奏,也是一種與顧客之間的默契。」香奈兒每次新系列的推出,對顧客而言都是一場儀式——一個重新感受品牌創造能量的時刻。「顧客知道,每兩個月就會有新的故事、新的驚喜。當他們在店裡看到那件屬於自己的作品時,那份感動是無法預測的。」

Bruno Pavlovsky亦提及一個有趣的觀點,當人們問「你們在這裡賣什麼?」比起販售產品他更喜歡的說法是「販售情感」,而「情感」遠比「產品」難賣得多,因為那種感受必須真實存在於產品之中,並且要讓顧客能感同身受甚至產生與自己的連結。「我們的顧客其實不需要再買一件外套或再一個包包,但他們仍選擇回來,因為他們與我們之間有連結。那是一種持續的、深層的關係。」

Bruno Pavlovsky也坦言對「限量」或「稀缺」的定義並非市場策略,而是一種尊重。「我們的生產不是追求數量,而是追求深度與獨特性。當顧客錯過某件作品,它可能就不再出現——這是對創意與顧客的雙重尊重。」

這樣的連結讓香奈兒不僅是一個品牌或產品,而是一種關係。它存在於每一次接觸以及每一次的期待與等待之中。

「在今天的世界,最難找到的是那些『對細節仍懷熱情』的人⋯在現代社會,這種專注細節的精神似乎被低估了,但我認為它極為珍貴。」

——Bruno Pavlovsky

香奈兒造夢的原料:

設計、工藝與材料的三位一體

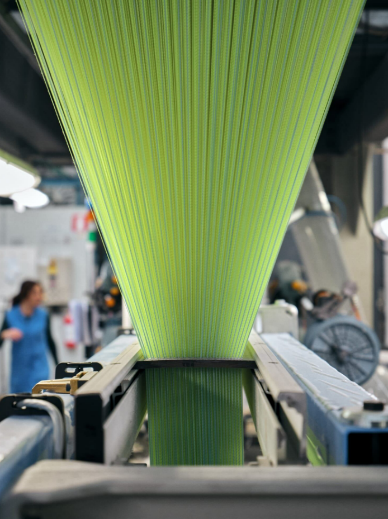

「品牌的起點永遠是創造、是靈感、是產品。沒有任何設計是偶然誕生的。那是設計、工藝與材料三者的結合⋯我們在 Métiers d’art 工坊投入巨資,在全球五十多個國家與供應商合作,這一切雖不為人所見,但正是實現舞台上『夢』的基礎。」Bruno Pavlovsky 解釋著香奈兒造夢的原則。

包括在 2025/26 Cruise 度假系列以義大利科莫湖為靈感背景的構思下,多間來自義大利的精湛工坊被提及,包括 Lombardy 製革工坊、Roveda 鞋履工坊、紗線製造商 Vimar 以及鄰近本季靈感之地科莫湖的 Mantero 絲綢工坊,它們皆是香奈兒長期合作的傳統工坊,為當地產業帶來至關重要的影響。

「創造從來不是一個人的工作⋯在過去二十年間,材料取得的方式變化巨大。若要確保最高品質、最永續、最尊重土地的素材,就必須親自投資與管理。」設立在巴黎的le 19M就是香奈兒對工藝堅持的轉化,在設計、工藝與材料的交織下,成就了每一件香奈兒的創作。

「在今天的世界,最難找到的是那些『對細節仍懷熱情』的人⋯在現代社會,這種專注細節的精神似乎被低估了,但我認為它極為珍貴。」Bruno Pavlovsky感性地說道。

有趣的是,在本次 CHANEL Talk 講座中,Tilda Swinton 亦談論了她對於創作、群體與真實的價值。她回顧自己從《奧蘭多》到今日的創作歷程,強調「我之所以能持續創作,是因為我從不獨自工作」。在她眼中,創作從來不是個體的英雄行為,是導演、攝影師、設計師、甚至觀眾之間的共同對話。「當社會不斷推崇個人化與品牌化,我們更需要記得自己並不孤單。⋯真正的力量,不在於名字或形象,而在於能代表比自己更大的東西。」 Tilda Swinton說道。

「真正的力量,不在於名字或形象,而在於能代表比自己更大的東西」

——Tilda Swinton

「追逐成長」不是奢侈品的未來

當前全球經濟的不確定性、消費者習慣結構轉變已經成為奢侈品產業需共同面對的困境。Bruno Pavlovsky對疫情後爆發人成長的營感到驚艷,卻同時也將其視為一種警示,因為他很清楚奢侈品產業的成長與衰敗與當下經濟局勢緊密相連,產業受到衝擊是一個再自然不過的過程,而Bruno Pavlovsky將它視為一種契機——一個將品牌推向更高層次的機會。

面對近年來在社群的影響下,Z 世代對奢侈品價值所產生的質疑,Bruno Pavlovsky 的看法格外清晰。「他們不只是追求擁有,而是追求意義」他認為新世代的關注點不再只是膚淺的 logo,而是故事與真實性。 「他們想知道這件作品的由來、手工如何完成、為什麼存在。這讓香奈兒的文化基礎變得更加重要。」

「他們想知道這件作品的由來、手工如何完成、為什麼存在。這讓香奈兒的文化基礎變得更加重要。」

——Bruno Pavlovsky

最終我們仍然回到香奈兒與情感之間的連結「香奈兒的使命不只是提供產品,而是提供情感與文化的共鳴。這要求我們持續自問:『我們在不同市場中的意義是什麼?』、『顧客為什麼需要香奈兒?』、『我們能為他們創造什麼樣的情感價值?』」

奢侈品產業對於營收成長的無盡追求終究是迷思。「我喜歡這份工作的一點就是——你必須同時關注全球各地發生的事。重點不在於『追逐金錢』,因為金錢到處都有。而是要思考如何在每個市場與顧客建立真正的情感連結。」

同時,他也觀察到AI正快速改變產業,但香奈兒選擇保持距離。「AI 是有效率的,但它沒有情感。它能分析資料,卻無法創造詩意。時尚是感性的、是關於人與錯誤的藝術。AI 可以輔助我們,但不能替代我們。」在他看來,奢侈品的未來不在於規模,而在於意義。

如果一個品牌只一昧追求成長,就會失去靈魂。而香奈兒所追求的成長,或許是來自每一次創造所能帶來的感動。

香奈兒的新篇章:

關於情感的重塑與再造

今年十月,我們在巴黎大皇宮見證了Matthieu Blazy所帶來的香奈兒新篇章,這位巨蟹男帶著他豐沛的感性感動了所有人,在他充滿愛的書寫下,香奈兒似乎變得比從前更加輕盈也更加自由,我們為在同樣的香奈兒裡看到了嶄新可能而感到驚艷,甚至足以落淚。

已經與Matthieu Blazy共事一年的 Bruno Pavlovsky 同樣對這位 41 歲的法比混血設計師充滿信心「他不是要取代任何人,而是帶著自己對品牌靈魂的理解前進。」在Karl Lagerfeld掌舵的30年,與Virginie Viard的承接下,這篇名為Matthieu Blazy的新章節正處於一個充滿動力的開端,而這個世界正在重新用不同的角度認識同一個香奈兒的敘事宇宙,對於顧客而言,她會是一見鍾情,也可能是需要時間培養的長久戀情。

「我們不希望他重複過去,而是希望他帶來新的東西。當你敢於創造不同,結果只有兩種:立刻被喜愛,或需要時間被理解——但最終都會被喜愛。」我們難得聽見了一位生意人內心深處的柔軟。

「當你敢於創造不同,結果只有兩種:立刻被喜愛,或需要時間被理解——但最終都會被喜愛。」

——Bruno Pavlovsky

我們終究無法用數字計算感性的質與量,但是情感卻能度量我們所體驗到的一切事物,而串起那份連結正是香奈兒長久以來不斷前進的真正動力。如果時尚是一場夢,那麼那個夢境必然要打動人心,因為我們希望在清醒後仍然能記住它的甜美。◼︎