是照片還是錄像?是靜止還是前進?是一瞬之間還是CGI模擬的長鏡頭?是真實的還是虛擬的?是毀滅還是重生?又或是兩者對立的夾縫之間存在著尚未被定義的第三類狀態,而那正是出生自比利時,現居安特衛普與柏林的藝術家David Claerbout意圖在創作中探索的境界。

具備繪畫背景的David Claerbout擅長以攝影、錄像、數位技術、聲音等媒材創作,將目光凝視在二元對立「之間」的可塑性。1996年David Claerbout創作錄像裝置作品《安然共處的貓與鳥》(Cat and Bird in Peace),錄像中波斯貓與金絲雀共處一室,狩獵者與被狩獵者之間的張力凝聚在循環播放的影像中,緊張的情緒隨著時間不斷堆疊,最終在無聲的思想交錯中消散,我們並不知道在錄像之後波斯貓是否突襲了金絲雀,但在這部長達6分33秒的無聲錄像中,我們開始質疑既定對立的真實性,所謂的對立是否只是無端的預設?透過影像的拼貼與剪接,David Claerbout得以探索片刻與片刻之間的「時延性」,藝術家雕刻這段無限延長的時間,引領觀者進入片刻與片刻之間從未有過的永恆,在這片永恆中有不斷推翻與重建的思想。

2004年,David Claerbout曾參與台北雙年展,時隔近20年,David Claerbout再度來到台北,並首度在臺北市立美術館舉辦個展「片刻冥想」(Meditation in peace, Meditation in pieces ),在被藝術凝結的時空裡,我們有幸邀請David Claerbout聊聊創作背後的真實想法。

PPAPER

╳

DAVID CLAERBOUT

你是一位活躍的社群媒體使用者嗎?你都從哪裡得到靈感?

我喜歡看人們發佈他們參觀的展覽,這讓我得以身處在工作室繼續工作的同時看到許多事物,而那些必須要親自去看的展覽,我偶爾也還是會去。如今大多數的雙年展都被設計成服務社群媒體的形式,所以我寧可不去現場參觀那些展覽。

我認為靈感和想法是不同的兩件事,靈感從早到晚都有可能出現,但想法卻非常罕見,我需要透過一些另類的儀式才能得到創作的渴望和必要的想法,例如我可能需要不去專注在一件事情上,四處漫步或逛逛圖書館就有可能會讓我產生想法。至於上網,由於網路過於精確的對焦性,我從來不在那上面獲取任何靈感或想法。

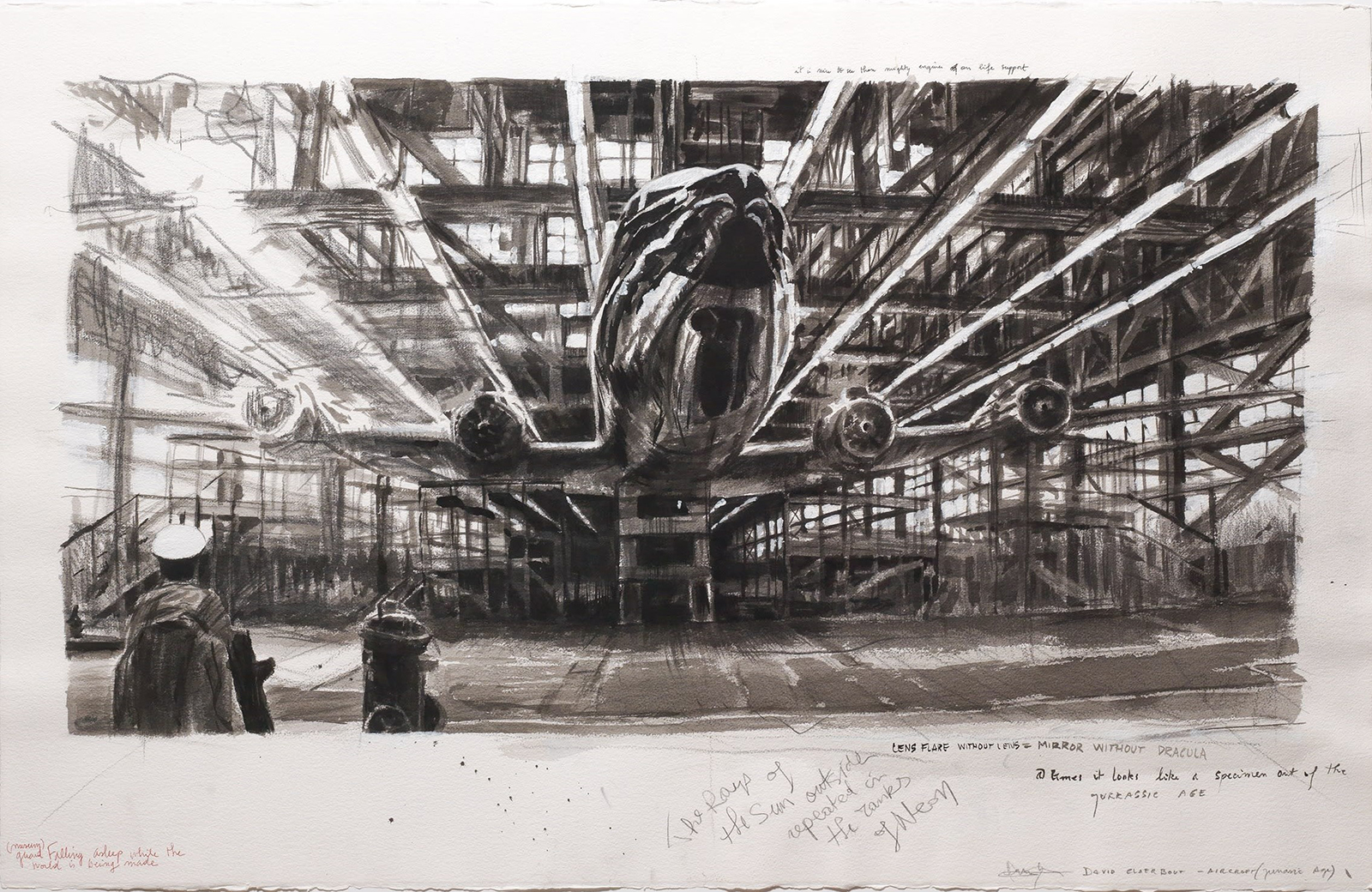

圖像由藝術家、柏林/巴黎/首爾施博爾藝廊及臺北市立美術館提供。

圖像由藝術家、柏林/巴黎/首爾施博爾藝廊及臺北市立美術館提供。

你從什麼時候知道自己要成為一位藝術家?

對我而言非常幸運的是,我從小就經常被告知,除了畫畫和把一些無用的東西組裝在一起之外,我好像對什麼都不太擅長。於是,我的母親便決定讓我嘗遍所有能使我成為一位年輕藝術家的機會,而後來我的女友也鼓勵我繼續下去。在許多時刻,事情都可能會出現不一樣的轉折點,我很幸運地遇到一位熱情的銀行家,他讓我擺脫了貧窮的困境,這個動機讓我最終一無反顧地選擇了這條路。

你的作品中經常探討和平與對立之間的關係,你希望透過這種張力向觀眾傳遞什麼?

實際上,我希望能夠消除我們對螢幕上所有事物都期望產生對立和興奮的現況,但這是一項艱鉅的任務。我覺得我們仍然停滯在內耗的時代,我們依舊認為透過消耗和剝奪得以前進,換句話說,無論是在物理上或心理上,我們都相信兩者之間的對立和相互抵銷,能讓事情得以運轉下去。但我不同意這個觀點。而我也不會把可行的替代方案描述為一種和平,亦或是沉悶的綏靖主義,而是一種更全面性的凝視。當我們減少掠奪,便會看見更廣闊的光景。而我喜歡在畫面上保留舊時代的對立情緒,例如我在1996年的作品《安然共處的貓與鳥》(Cat and Bird in Peace),以提醒人們曾經的戰爭現在正在和平裡發生著。

對你來說,現在還有任何資訊是重要的嗎?我們要如何處理如此龐大的資訊量?

我們可以透過減少在螢幕前的時間來處理過載的資訊,我們也應該停止聚焦在螢幕上以避免對現實的感知產生混淆。海量的資訊無疑是壓迫的,我們是人,而不是處理資訊的機器。事實上我們比機器的效率還要更好,錯誤的是過分美化處理資訊的機器,以為它們比我們還要優秀,而忘記我們人是耗費了數百萬年才達到今天這個地步的,所以拜託不要再想把自己變成電腦了,如此對機械化的怪異認同和執著是一種非常狹隘的世界觀,這種世界觀認為我們的感官是分離和專一的,而思想被禁錮在一個我們稱之為身體的外殼中,這終將產生一種脫離現實的感覺,在文化上,我們是精神分裂症患者,這種病症使感官之間錯誤觸發,最終導致我們感到不知所措。

圖像由藝術家、柏林/巴黎/首爾施博爾藝廊及臺北市立美術館提供。

圖像由藝術家、柏林/巴黎/首爾施博爾藝廊及臺北市立美術館提供。

VR、AR、Deepfake、AI藝術……,我們生活在真實和虛擬之間界限模糊的時代。作為一位擅長透過真實影像延伸創作的藝術家,你對「真實」的想法是什麼?你試圖帶給觀眾什麼樣的啟發或感受?

可以重現並一再複製的攝影技術為我們帶了長達170年的「信仰體系」。製造這種影像需要器械,而透過化學作用重現的影像給予我們光學上真實的錯覺,而攝影正是令人類期待已久的技術,它可以取代某些特定權威(例如世世代代為掌權者表達思想的畫家)所創造的真實。隨著時代演進,我們再也無法忍受透過某人的視角來觀看這個世界,我們需要透過某個物件來代替我們,即便在我們並沒有實際處於當下的時候。我認為這就是為什麼我們對「真實」如此執著,我也同意我們不應該捨棄這一點,不該回首到19世紀,這種信仰體系固然重要,然而令人遺憾的是在某種程度上它也是一種幻覺,而我們現在正在從中覺醒。我試圖透過創作給觀眾一種感受,就是我詮釋的東西並不完全是真實的,而是一種技巧,但它可以引導人們想到一些嶄新的、真實的東西,而這些東西存在於影像之外,在記憶之中。

圖像由藝術家、柏林/巴黎/首爾施博爾藝廊及臺北市立美術館提供。

你認為在你的作品中,可以吸引觀眾的關鍵是什麼?

拋棄你既有的預期,忘卻你寶貴的時間。時間固然寶貴,但鐘錶上時間並不真的重要。試著透過兩種視角同時觀看作品,不要去看作品題目、日期或其他的細節,因為隨著時間的推移,這些事物的必要性會越來越淡薄,把這些作品當作是記憶描繪的影像。

你有沒有想過用與烏克蘭戰爭有關的圖像或鏡頭創作任何東西?

我對戰爭的受害者有太多顧忌,無法嘗試用它來創作作品。我確實有為烏克蘭創作了幾部視覺詩,但我仍然對人們受痛苦的影像敬而遠之。有句話說——藝術革命的勝利不在阻礙。

請與我們分享你最喜歡的三部電影以及喜歡它們的原因。

《驢子巴特薩》或導演Robert Bresson的任何一部電影,因為他深諳觀眾不需要一部此刻令人信服的電影,而是未來;《美國戰隊》,這部在美國被禁的電影預言了川普的出現,並且充滿了令人難忘的金句和台詞,與川普本人大相徑庭;Cristi Puiu執導的《無醫可靠》,因為電影中角色的生命軌跡最終導致了主角的逝去。這些令我掛念不已的電影你不應該錯過。

你希望如何被記憶?

一個願意不斷嘗試的人。■

【 展覽資訊 】

大衛.克拉耶伯:片刻冥想

展期:2023.03.31-2023.06.25

地點:臺北市立美術館 1B展覽室